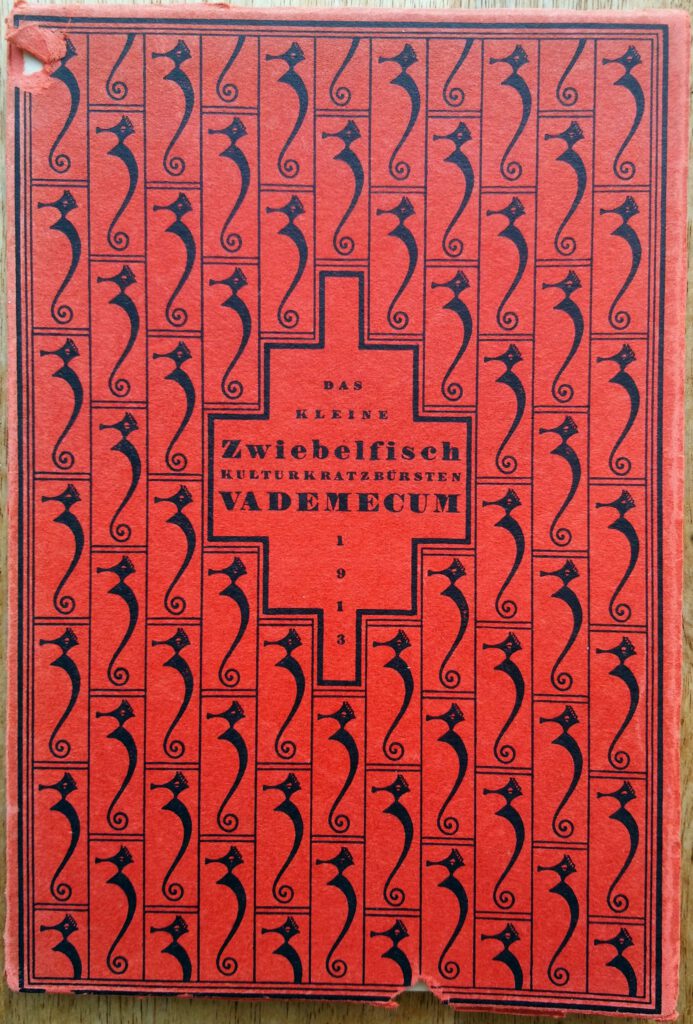

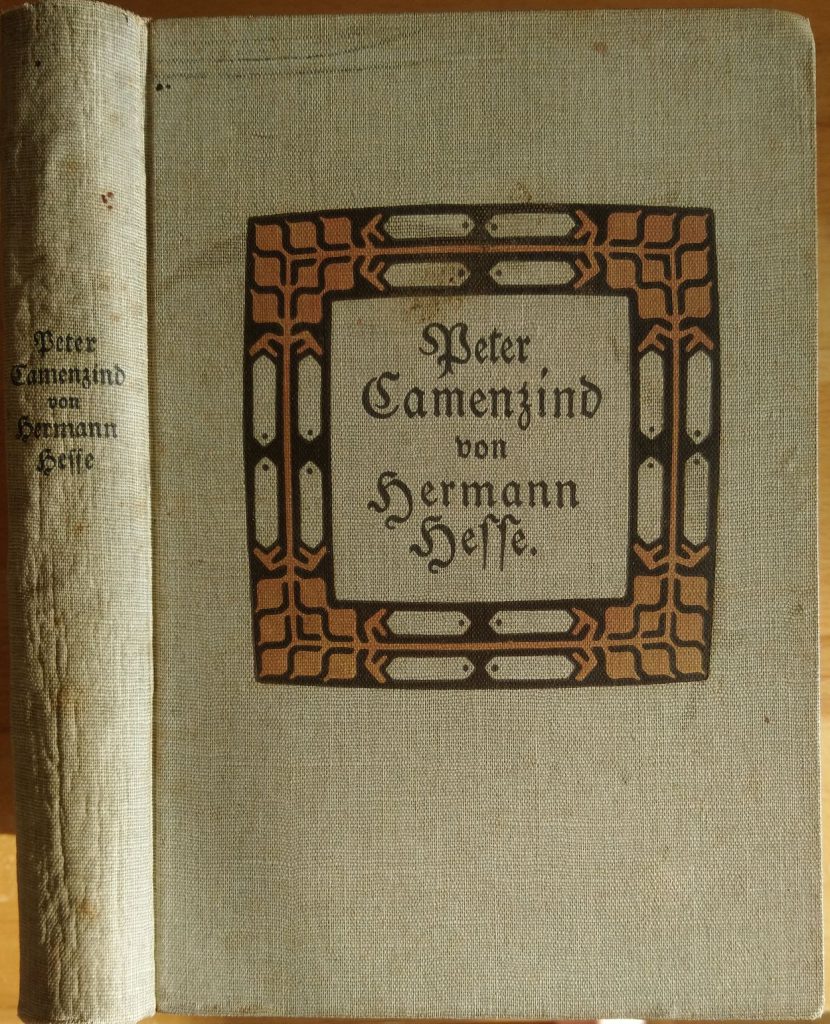

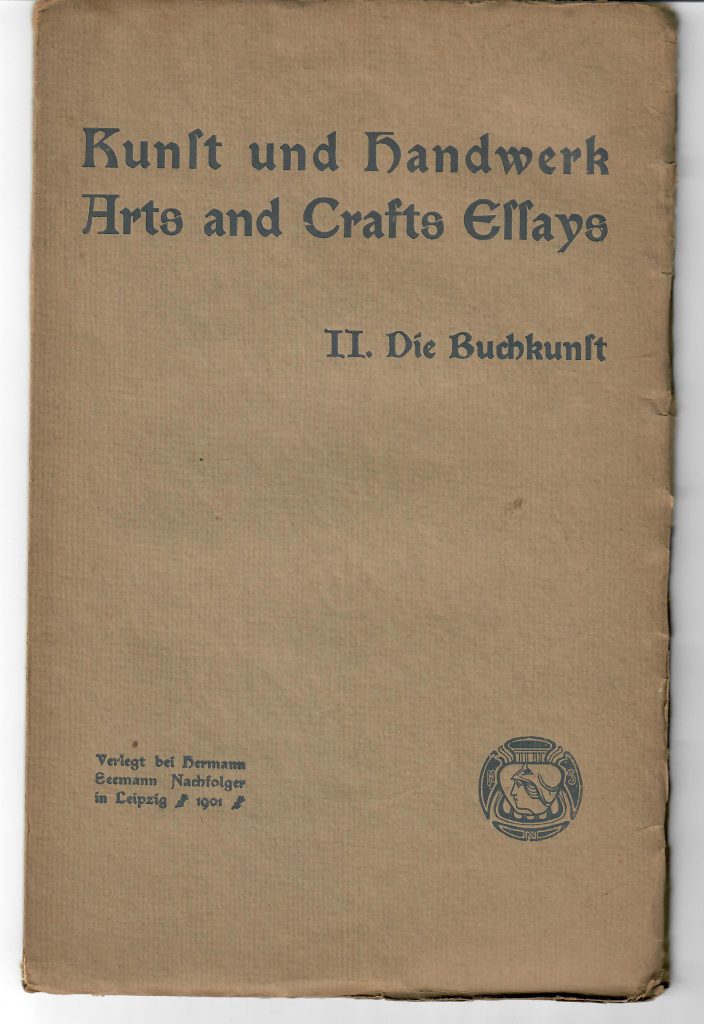

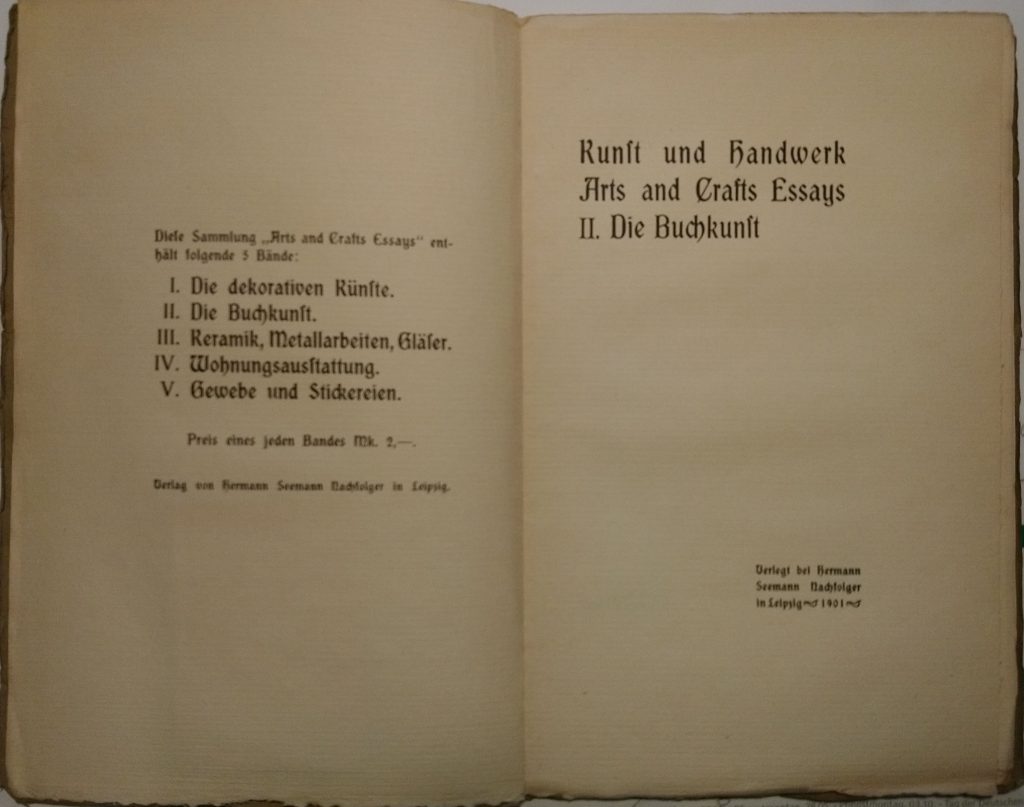

Vor über einem Jahr hat mir ein befreundeter Buchdrucker diesen schönen Band geschenkt, den ich damals natürlich wegen des Themas und der Entstehungszeit – das Buch schien sich allgemein mit dem Buchdruck zu befassen und wurde in der Hochzeit des Deutschen Buchgewerbes, Anfang des 20. Jahrhunderts, gedruckt – gerne entgegengenommen habe. Von besonderem Reiz war oder ist aber seine hochwertige Ausstattung – Leineneinband mit Goldprägung, dreiseitiger Blauschnitt, Fadenheftung und hochwertiges, offenbar weitgehend holzfreies, leicht Chamois-farbenes Papier –, die schöne Gestaltung und der Satz aus einer Schwabacher. Der Druck erfolgte bei der renommierten Leipziger Druckerei Radelli & Hille, die unter anderem für den Börsenverein des Deutschen Buchhandels, für Verlage wie Eugen Diederichs und J. A. Barth oder eben auch für den Verband der Deutschen Buchdrucker gearbeitet hat, der jene Festschrift von 1916 herausgegeben hat (dazu s. den Beitrag ›Sachsens ältester aktiver Buchdrucker schwört immer noch auf Handarbeit‹ in: Journal für Druckgeschichte, N.F. 5 [1999] Nr. 4).

Da sich der Band auf den ersten Blick vor allem mit dem genannten Verband und seiner Geschichte zu befassen schien und auch allerlei Zahlen und statistische Auswertungen enthielt, drängte sich die Lektüren zunächst nicht gerade auf. Auf der Suche nach Informationen zur Stellung der Frau im graphischen Gewerbe im Zusammenhang mit einem Projekt des ›Vereins für die Schwarze Kunst‹ fiel mir der Band jedoch wieder ein. Bei nun sorgfältigerer Lektüre zeigte sich, dass dieser neben Ausführungen zur Verbandsgeschichte auch hochinteressante Abschnitte etwa zur wirtschaftlichen und sozialen Geschichte und Organisation des Buchdrucks von der Zeit Gutenbergs bis ins 19. Jahrhundert sowie zum Ende des Postulats und dem Entstehen des ›Gautschens‹ als Übergangszeremonie vom Lehrling zum Gesellen enthält.

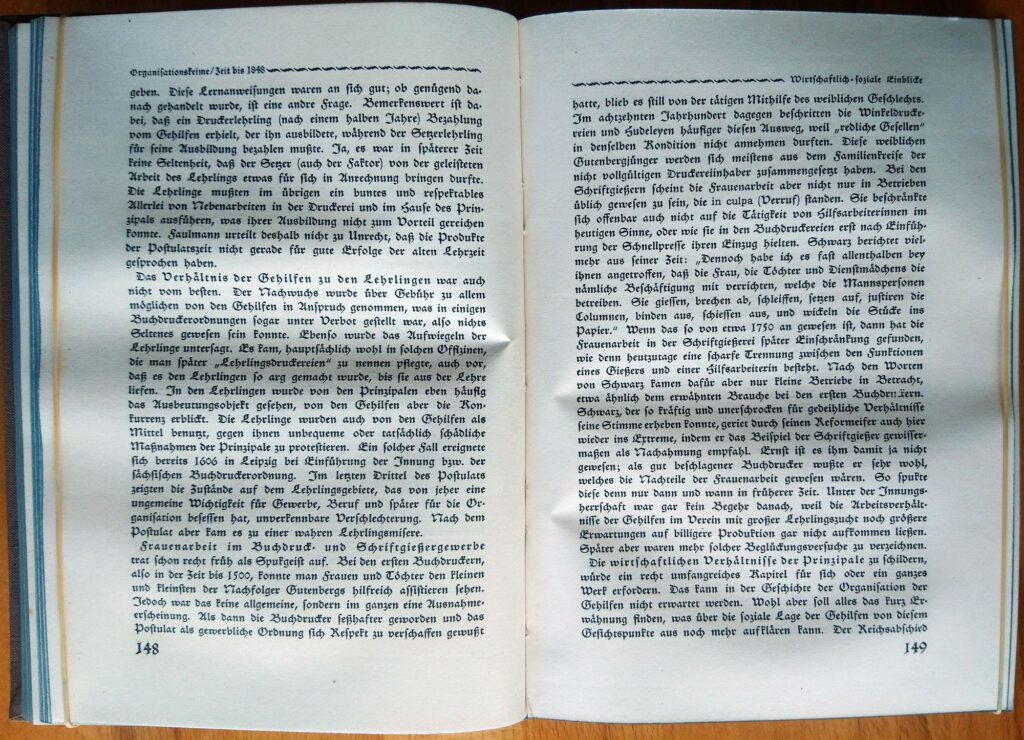

Von Frauen war aber weit und breit keine Rede, bis dann auf den Seiten 148f. ein langer Absatz auffiel, der mit folgendem, vielsagendem Satz eingeleitet wurde: »Frauenarbeit im Buchdruck- und Schriftgießergewerbe trat schon recht früh als Spukgeist auf.« Auch die weiteren Ausführungen sind von ähnlicher Geisteshaltung geprägt. Nachdem in den ersten zweieinhalb Jahrhunderten offenbar keine Frauen in Druckereien beschäftigt wurden, nutzten »im 18. Jahrhundert dagegen […] die Winkeldruckereien und Hudeleyen häufiger diesen Ausweg, weil ›redliche Gesellen‹ in denselben Kondition nicht annehmen durften«. Frauen kamen offenbar nur in kleineren Familienbetrieben zum Einsatz, denen keine »vollgültigen Druckereiinhaber« vorstanden. Anders hingegen in Schriftgießereien. Dort »scheint die Frauenarbeit aber nicht nur in Betrieben üblich gewesen zu sein, die in culpa (Verruf) standen. Sie beschränkte sich offenbar auch nicht auf die Tätigkeit von Hilfsarbeiterinnen im heutigen Sinne, […].« Stattdessen übernahmen Frauen dort jeden Arbeitsschritt, zumindest bis zur Einführung des industriellen Schriftgusses um die Mitte des 19. Jahrhunderts. Letztlich habe man aber schon damals gewusst, »welches die Nachteile der Frauenarbeit gewesen wären. So spukte diese denn nur dann und wann in früherer Zeit«, da es wenig »Erwartungen auf billigere Produktion« gab. »Später aber waren mehr solcher Beglückungsversuche zu verzeichnen.« Spöttischer kann eine Missachtung kaum zum Ausdruck gebracht werden.

Tatsächlich sind aus der Frühzeit des Druckgewerbes zahlreiche Frauen als Druckerinnen oder Leiterinnen von Druckereien bekannt. Allerdings handelt es sich in den Fällen um Frauen, die entweder als Ehefrauen in der Werkstatt mitarbeiteten, als Witwen die Druckerei fortführten oder von ihren Vätern ins Gewerbe eingearbeitet wurden und nach deren Tat etwa gemeinsam mit dem Faktor oder Söhnen die Druckerei weiter betrieben.

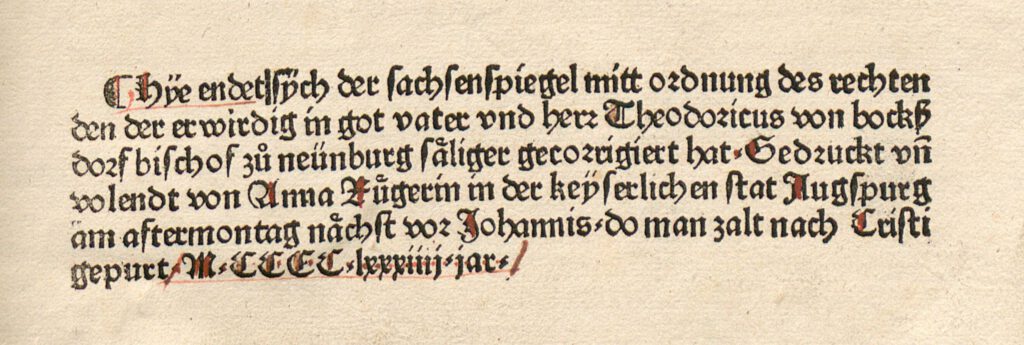

Zwar ist die erste Frau, die in einem Kolophon eines deutschen Druckes genannt wird, die Augsburgerin Anna Rüger(in). Sie war die Witwe des Goldschmiedes und Buchdruckers Thomas Rüger, der mit Johann Schönsperger zusammengearbeitet hat. Nach Rügers Tod hat Anna die Offizin bis 1484 weitergeführt. Unter ihrem Namen firmieren allerdings nur zwei Drucke aus eben diesem Jahr, eine Ausgabe des Sachsenspiegels (s.u.) und ein Briefbuch, das wiederum der Nachdruck eines Fomularbuchs Schönspergers ist. Da für beide Drucke eine Type von Johann Schönsperger verwendet wurde, gilt es als wahrscheinlich, dass die Bücher nicht in Anna Rügers Offizin, sondern von Schönsperger gedruckt wurden, um seine Schulden aus der früheren Zusammenarbeit mit Annas verstorbenem Ehemann zu begleichen.

Tatsächlich tauchen, so Albrecht Classen, »in den meisten Fällen Frauen als Buchdruckerinnen […] nicht vor dem ersten Drittel des 16. Jahrhunderts auf« (Classen 2000, S. 194). In seinem Beitrag im Gutenberg-Jahrbuch von 2000 beschreibt er mehr als zwei Dutzend Fälle aus dem 16. und 17. Jahrhundert und stellt fest:

[…], daß selbst auf einem so wichtigen Gebiet wie dem Buchdruck – in Analogie dazu wäre an die mittelalterliche Schreibstube bzw. das klösterliche Scriptorium zu denken – eine Reihe von Frauen tätig waren, die dadurch wahrscheinlich einen großen Einfluß auf die intellektuelle oder schlicht lesehungrige Öffentlichkeit ausübten und zugleich durch ihre Tätigkeit eine beträchtliche ökonomische Stellung einnahmen.

Classen 2000, S. 182

Von den Frauen, die aus dem 16. Jahrhundert als Leiterinnen einer Druckerei bekannt sind, sei zum einen Magdalena Morhart erwähnt, die nach 1554 die Offizin ihres verstorbenen Mannes Ulrich Morharts d.Ä., der damals führenden Druckerei in Württemberg, zusammen mit ihren beiden Söhnen aus erster Ehe, Oswald und Georg Gruppenwald, weiterführte.

Typisch für die damalige Zeit ist auch die Geschichte von Margaretha Prüß, der Tochter von Johann Prüß d.Ä., der einer der bedeutendsten Drucker Straßburgs war. Nach seinem Tod 1510 heiratete Margaretha Reinhard Beck, einen Angestellten ihres Vaters, der die Druckerei weiterführte. Nach dessen Tod 1521 heiratete wiederum deren gemeinsame Tochter Ursula den Drucker Wolfgang Forter und leitete selbständig die väterliche Druckerei, bis ihre Mutter Margaretha 1524 wiederum heiratete und mit ihrem zweiten Ehemann, dem ehemaligen Franziskaner Johann Schwan, die Druckerei fortführte. Auch nach dessen Tod heiratete Margaretha rasch wieder, 1527, und setzte die Arbeit der Offizin mit ihrem dritten Ehemann, Balthasar Beck, weiter fort.

Die Geschichten beider Frauen, Magdalena Morhart und Margaretha Prüß, sind auch heute offenbar noch so reizvoll, dass in den vergangegen Jahren zwei historische Romane über sie erschienen sind: ›Die Buchdruckerein‹ 2011 von Sabine Weiß über Margaretha Prüß und ›Die Herrin der Lettern‹ 2019 von Sophia Langner über Magdalena Morhart.

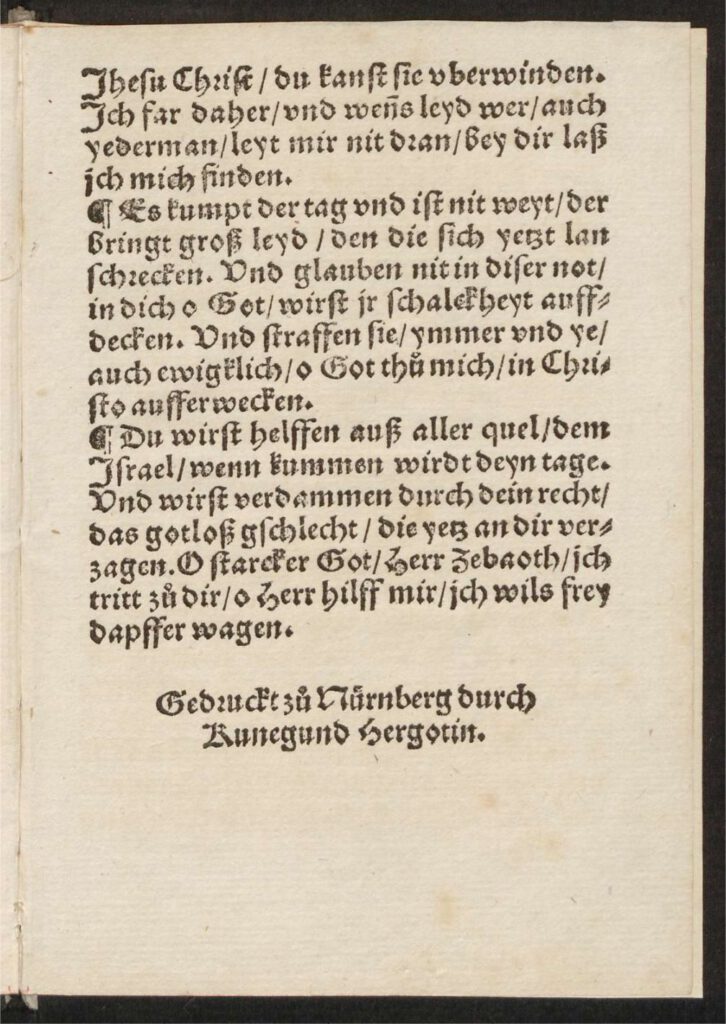

Über zwei weitere Frauen, die in Nürnberg die Druckereien ihrer Ehemänner nach deren Tod zum Teil selbständig weiterführten, Kunigunde Hergott und Katharina Gerlach, berichteten zuletzt ausführlich Evelyn Hanisch und Friederike Willasch in ihrem Beitrag ›Frauen in einer Männerdomäne – Druckerinnen im 16. Jahrhundert?‹ von 2018 im Blog-Netzwerk der Staatsbibliothek zu Berlin.

Kolophon von Witzstat, Hans: Der geistlich buchßbaum. Von dem streyt des fleyschs wider den Geist, gedruckt zu Nürnberg durch Kunegund Hergotin (um 1528); Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz

Während es Frauen in Deutschland u.a. durch den Zunftzwang lange Zeit unmöglich war, ihren Lebensunterhalt selbständig im Druckgewerbe zu erwirtschaften, sah die Situation im 18. und 19. Jahrhundert etwa in den liberaleren Vereinigten Staaten von Amerika oder in Frankreich nach der Revolution erheblich anders aus. Es gab Ausbildungsstätte für Setzerinnen, und berühmt ist auch Margherita Dall’Aglio Bodoni, die Frau Giambattista Bodonis, die dessen opus magnum, das Manuale Tipografico, fünf Jahre nach Bodonis veröffentlicht hat.

Insgesamt scheint die Rolle von Frauen in der frühen Druckindustrie zumindest von der deutschsprachigen Fachwelt aber noch unzureichend beachtet zu werden. Es gibt zwar einige Aufsätze zu dem Thema, aber umfangreiche Untersuchungen, Monographie sind dazu kaum bekannt. Die 1996 erschienene Habilitation von Brigitte Robak ›Vom Pianotyp zur Zeilensetzmaschine. Setzmaschinenentwicklung und Geschlechterverhältnis 1840–1900‹ beleuchtet zumindest die Verhältnisse vor allem im 19. Jahrhundert und analysiert die Gründe für den Wandel der Frauenarbeit durch die Einführung der Linotype- und Monotype-Setzmaschienen, wonach zunächst Frauen an den Setzmaschinen gearbeitet haben und nach langem und forciertem Widerstand um die Jahrhundertwende durch Männer von ihrem Arbeitsplatz verdrängt wurden. In dem 2016 von der Maximilian-Gesellschaft herausgegebenen Band ›Estermann, Monika; Schmidt, Frieder: Die Buchkultur im 19. Jahrhundert, Bd. 2,1: Zeitalter, Materialität, Gestaltung. Hamburg : Maximilian-Gesellschaft, 2016‹ wird das Thema hingegen noch nicht einmal gestreift. Zuletzt geht Dan Reynolds in seiner lesenswerten Dissertation zumindest auf wenigen Seiten auf die »dramatic gender imbalance« (Reynolds 2020, S. 39) im deutschen Druckgewerbe des späten 19./frühen 20. Jahrhunderts ein. In dem ebenfalls 2020 erschienenen kleinen Sammelband ›Natural Enemies of Books. A Messy History of Women in Printing and Typography‹ werden, gleichsam in Fortsetzung des 1937 in New York erschienenen Sammelbandes ›Bookmaking on the Distaff Side‹, in Essays und Interviews die Veränderungen der ökonomischen und materiellen Arbeitsverhältnisse von Frauen im graphischen Gewerbe v.a. in Europa respektive Großbritannien ab den 1940er Jahren bis 2020 unter feministischem Gesichtspunkt beleuchtet.

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die Druckindustrie zumindest in Deutschland respektive in der BRD bis in den 1970er Jahren noch eine reine Männerdomäne war:

Gründe hierfür lagen neben den gesellschaftlichen Vorurteilen auch im Arbeits- und Gesundheitsschutz. So war Frauen z. B. der Umgang mit Blei im Satzbereich verboten. Aber auch der Umgang mit schweren Druckformen machte Frauen eine Tätigkeit als Druckerin nahezu unmöglich. Interessanterweise sind Frauen in Großbetrieben allerdings als billig bezahlte Hilfskräfte im Umfeld von Druckmaschinen und in der Weiterverarbeitung durchaus üblich gewesen und leisteten oft Schwerstarbeit z. B. beim Vorstapeln großformatiger Druck-

Braml, Rainer; Krämer, Heike; Zentral-Fachausschuss Berufsbildung, Druck und Medien (Hrsg.): Vom Wandel der Berufe in der Druckindustrie. Kassel : MedienBildung VerlagsGmbH, 2019. S. 8

bogen.

In den 1980er-Jahren entwickelte sich der prozentuale Anteil der Frauen indes endlich deutlich nach oben. 1985 waren in der BRD etwa 20% der Schriftsetzer Frauen, bei den Druckern war ihr Anteil mit 15% jedoch geringer (W. Dostal: Beschäftigungswandel in der Druckerei- und Vervielfältigungsindustrie […], in: Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, 21. Jg./1988, S. 109) .

Literatur

- Reynolds, Daniel John Andrew: Schriftkünstler. A Historiographic Examination of the Relationship Between Handcraft and Art Regarding the Design and Making of Printers Type in Germany between 1871 and 1914. Braunschweig: Hochschule für Bildende Künste, 2020. S. 39–42

- Fanni, Maryam; Flodmark, Matilda; Kaaman, Sara (Hrsg.): Natural Enemies of Books. A Messy History of Women in Printing and Typography. London : Occasional Papers, 2020

- Limbach, Saskia: Life and Production of Magdalena Morhart. A Successful Business woman in Sixteenth-Century Germany, in: Gutenberg-Jahrbuch 2019, Jg. 94. Mainz: Gutenberg-Gesellschaft, 2019. S. 151–172

- Rabanser, Hansjörg: Maria Cleofa Paur – die erste offizielle ›Hofbuchdruckerin‹ in Innsbruck, in: Gutenberg-Jahrbuch 2019, Jg. 94. Mainz: Gutenberg-Gesellschaft, 2019. S. 193–210

- Hanisch, Evelyn; Willasch, Friederike: Frauen in einer Männerdomäne – Druckerinnen im 16. Jahrhundert?, Beitrag im Blog-Netzwerk der Staatsbibliothek zu Berlin – Beiträge für Forschung und Kultur, 26.12.2018

- Sabine Koloch: Kommunikation, Macht, Bildung : Frauen im Kulturprozess der Frühen Neuzeit, Berlin: Akademie-Verlag, 2011. S. 39–42

- Hofmann-Weinberger, Helga: Die Witwen oder: Frauen im (österreichischen) Buchdruck, in: Frida, Verein zur Förderung und Vernetzung Frauenspezifischer Informations- & Dokumentationseinrichtungen in Österreich (Hrsg.): KolloquiA. Frauenbezogene, feministische Dokumentation und Informationsarbeit in Österreich, Materialien zur Förderung von Frauen in der Wissenschaft 11. Wien: Verlag Österreich, 2001. S. 207–226

- Classen, Albrecht: Frauen als Buchdruckerinnen im deutschen Sprachraum des 16. und 17. Jahrhunderts, in: Gutenberg-Jahrbuch 2000, Jg. 75. Mainz: Gutenberg-Gesellschaft, 2000. S. 181–195

- Driver, Martha W.: Women Printers and the Page, 1477–1541, in: Gutenberg-Jahrbuch 1998, Jg. 73. Mainz: Gutenberg-Gesellschaft, 1998. 139–153

- Robak, Brigitte: Vom Pianotyp zur Zeilensetzmaschine. Setzmaschinenentwicklung und Geschlechterverhältnis 1840–1900. Marburg: Jonas-Verlag, 1996

- Geck, E. in: Lexikon des gesamten Buchwesens, 2. Aufl. Bd. 3. Stuttgart: Hiersemann 1991. S. 40 f. s.v. Frauen im Druckgewerbe (Lit.)

- Hibbard Beech, Beatrice: Women Printers in Paris in the Sixteenth Cantury, in: Medieval Prasopography 10 (1989). S. 75–93

- Hudak, Leona M.: Early American Women Printers and Publishers, 1639–1820. Metuchen, N.Y.: Scarecrow Press, 1978

- Linkey, Susan V.: Printers’ Wife in the Age of Humanism, in: Gutenberg-Jahrbuch 1975, Jg. 50. Mainz: Gutenberg-Gesellschaft, 1975. S. 331–337

- Goudy, Frederic W.; Shepard Granniss, Ruth; Carré Phelps, Marie u.a. : Bookmaking on the Distaff Side. New York: Distaff Side, 1937

- Meiner, Annemarie: Die Frauen im Druckgewerbe, in: Gutenberg-Jahrbuch 1933, Jg. 8. Mainz: Gutenberg-Gesellschaft, 1933. S. 333–343

- Bettmann, Otto: Frauen im Buchgewerbe, in: Archiv für Buchgewerbe 68 (1931). S. 65–71

- Die Frau im Buchgewerbe und in der Graphik: Sondergruppe der Weltausstellung für Buchgewerbe und Graphik, Leipzig 1914. 2. Aufl. Leipzig: Verlag des Deutschen Buchgewerbevereins, 1914